在西方人的眼中,任何米格战机都飞不过第聂伯河的中段。米格-29“支点”则由于过度追求机动性能加大了发动机、减小了机体,同时也牺牲了载油量,被讽刺为“机场守卫者”。作为现役米格机的主力,“支点”其实是一款出色的多用途战斗机。

米格-29“支点”自1983年进入苏联空军服役以来,就成为在机动性上备受好评的第四代前线战斗机。在接下来的三十多年时间里,这种双发双垂尾战斗机已经取得了超过米格-23的出口成绩。

米格-29和苏-27二者都脱胎于苏联的先进前线战斗机计划,该计划的实施旨在针对美国FX计划,后者的实施促成了F-15重型战斗机的诞生。

苏联空军制定了相当苛刻的性能指标,作战高度在30-18000米之间,最大速度在低空是809节(1500公里/小时),在高空是1348节(2500公里/小时)。低高空作战半径分别是500和1700公里(270和917海里)。

该机安装了两台由列宁格勒(现在的圣彼得堡)的克里莫夫发动机设计局设计的RD-33加力涡扇发动机,每台额定军用推力5035千克(42.44kN),全加力推力8300千克(81.4kN)。

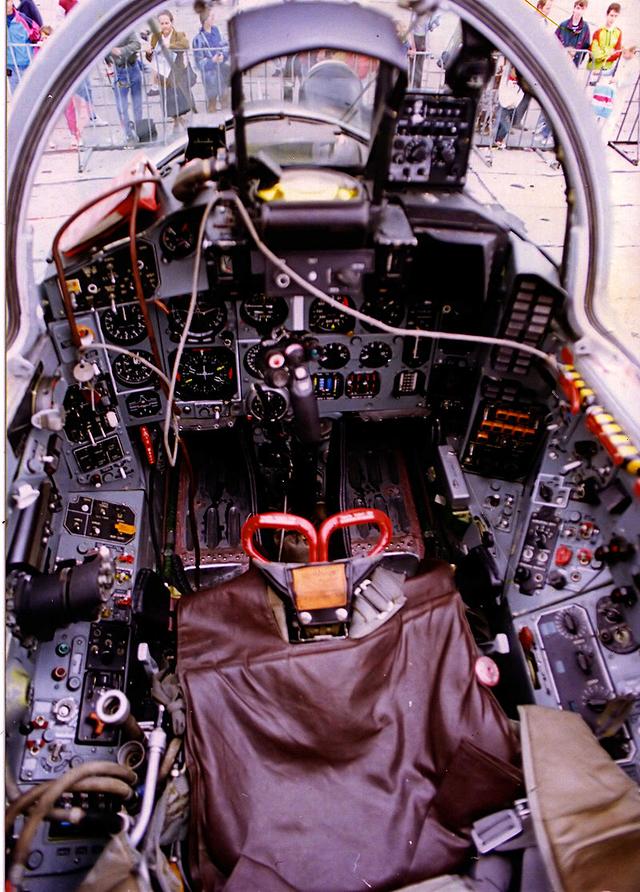

为了提供良好的360度视界,米格-29是苏联第一架采用高点座舱的战斗机,飞行员高高地坐在除垂尾外机身的最高点,透过无遮无拦的气泡式座舱盖和整体式前风挡,十分有利于在空战中观察四周的战况,解决了苏联战斗机历来的一个通病。

1977年10月6日,第一架原型机首飞。1983年初,第一架生产型下线。此后三十多年时间里,该机改进型号达十多个,包括米格-29S、米格-29SM、米格-29SMT、米格-29UB、米格-29K舰载型等。图中为米格-29UB。

这种双发双垂尾战斗机已经取得了超过米格-23的出口成绩。目前,全球还有25个国家的空军在操作米格-29,有6个国家因各种原因已经退役了该机。图为印度空军的米格-29。

米格-29结合了米格-21的轻巧、米格-25的双发可靠性和米格-23的先进武器系统能力,推重比高,适于格斗和短距起落,但武器和电子系统简陋。不过在后续型号中,这一问题得到了改进。图为米格-29UPG。

从外形上看来,简洁、干净的米格-29就像“坐落”在两台发动机上一样,两台发动机之间搭一块板子,板子上安一个座舱……

从米格-29似乎可以看出苏制战机的设计哲学:简单粗暴!他们并不追求飞机的外观是否漂亮,对于那些关键性的部件,苏联人却设计得十分精密可靠。这与美制战机完全是两种截然不同的思路。图为米格-29AS。

2003年,俄罗斯雨燕飞行表演队换装了米格-29的改进型号。在“雨燕”的特技表演中,米格-29的机动性能展现的淋漓尽致。图为MiG-29OVT。

米格-29在近距格斗上有极大的杀伤力,在与F-16的对抗演习中,该机甚至创造了18:1的战绩。出类拔萃的机动性使得它成为近距格斗的一个难缠对手。图为米格-29SMT。

和视距内的惊人战绩相比,视距外作战时,米格-29基本上没有胜出的。这也是它实战表现糟糕的原因。

自服役以来,该机总共生产了1200架,虽然没有它的对手F-16产量大,但也是个可观的数字。图为米格-29SMT。

“支点”仍是俄罗斯空军装备的主要战斗机之一,保持着一个约200架规模的现役机队,装备了一个飞行表演队、5个一线中队和5个作战训练和换装中队。图为米格-29K舰载型。 |

发评论